« … et le Soleil l’attend » est la première exposition personnelle de Marie Clerel à la Galerie Binome. Emprunté aux paroles de la chanson Le Soleil et la Lune, le titre de cette exposition fredonne la rencontre de l’astre solaire avec son pendant poétique féminin, métaphore de l’intimité singulière que partage l’artiste avec la lumière naturelle. De fait, Marie Clerel entretient une relation à distance avec le Soleil : au quotidien, souvent à heure fixe, ces rendez-vous régissent ses jours comme ses nuits, conditionnent ses voyages et déplacements. Sans appareil, sans négatif, ni contact direct avec les supports photosensibles, Marie Clerel utilise néanmoins la photographie pour en retenir des traces, des empreintes de lumière. Dans cette économie radicale découlant des pratiques primitives du médium, les variations de motifs, les nuances de couleur et les imperfections racontent autant la fabrique d’une mémoire photosensible, que son authentique retransmission. Mariant rigueur conceptuelle et contingence personnelle, le travail de Marie Clerel s’offre comme le support de projections mentales et poétiques. La Lune sous influence, d’ombre portée en lumière rapportée, devient quant à elle le miroir en demi-teinte d’un Soleil impossible à regarder…

[communiqué de presse] « … et le Soleil l’attend », Galerie Binome, mars-mai 2019

“ Marie Clerel s’adonne à de curieuses actions. Elle se lève en pleine nuit pour travailler avant les premiers rayons du soleil, elle qui en a pourtant tant besoin. Elle passe des heures à observer les effets du scintillement de l’eau sur la courbe lumineuse qui s’imprime de façon changeante sur les murs de l’atelier. On la verra, par un jour froid – « pluies éparses », avait prédit la météo – assise sur un banc public, à attendre. Ce jour-là, un homme a d’ailleurs cru qu’il s’agissait d’une stratégie d’approche, et au moment où il s’est enfin décidé à s’approcher, elle s’est levée. Vingt minutes tout pile sur le banc, pas une de plus.

On pourrait très bien rapprocher ces attitudes pour le moins singulières de celles des pionniers de la photographie, au XIXe siècle. L’eurêka du Britannique John Herschel, l’inventeur du cyanotype, se résume en une phrase émerveillée, au début des années 1840 : « Light was my first love! » Quelques décennies plus tard, August Strindberg, qui réalise à partir de 1894 des Célestographies, des plaques photographiques qu’il expose la nuit aux rayonnements de la lune, trouve à se plaindre : « j’ai failli être mis dans un asile de fous, par des fous – parce que je photographiais le ciel sans appareil ni objectif ». La lumière lunaire, explique l’auteur suédois, permet de produire une image qui ressemble – hasard gourmand – « aux alvéoles d’un gâteau de miel ». Comme eux, Marie Clerel n’est pas une douce rêveuse, elle travaille : les cyanotypes et autres images plus ou moins révélées qu’elle réalise demandent un soin constant, une attention précise qui la conduisent aux actes décrits précédemment.

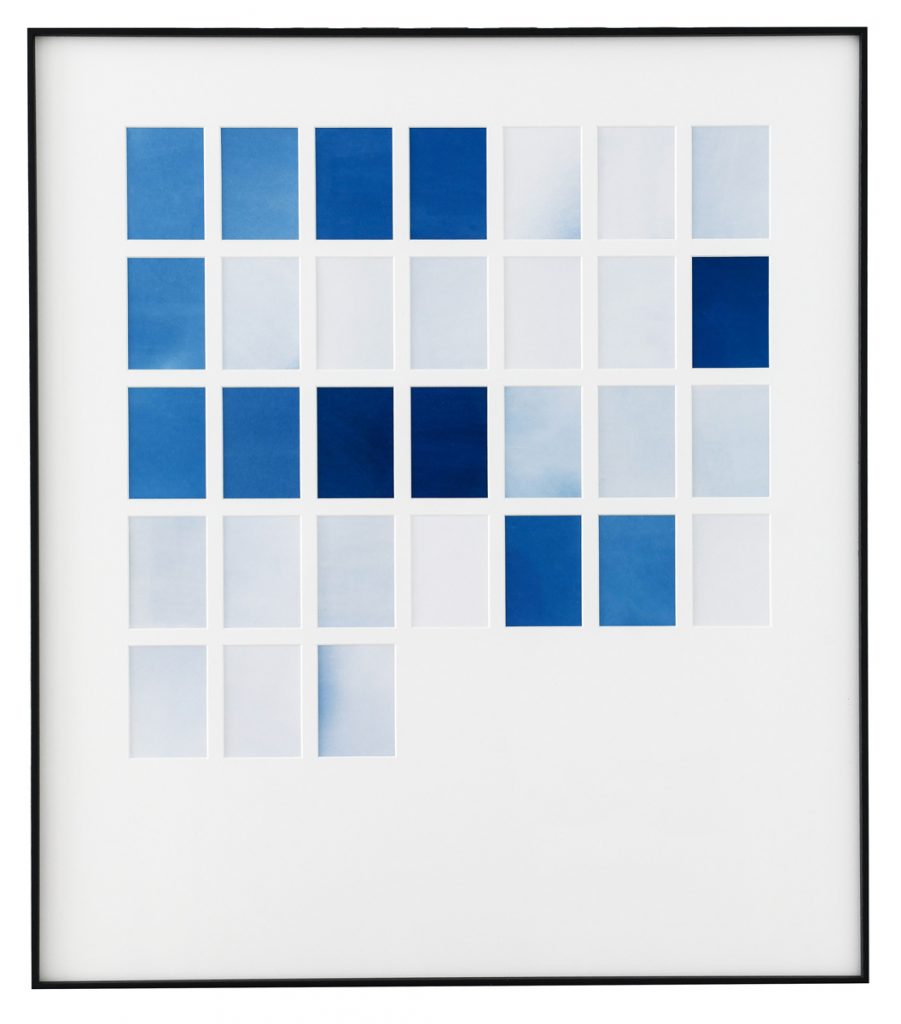

La série Midi l’engage, par exemple, à interrompre toute action chaque jour, de manière à exposer à l’heure dite un papier sensibilisé aux rayons du soleil, qu’ils soient puissants – auquel cas l’image se teintera d’un bleu foncé – ou timides, aboutissant à un bleuté pâle. Le changement est d’abord rapide : la feuille jaune vif prend des tonalités d’un beau vert canard, avant d’évoluer lentement. Des griffures, de discrètes macules semblables à des éphélides, des érythèmes légers brunissent le papier irrégulièrement. Elle-même insiste pour qu’on l’écrive : ce ne sont pas des monochromes, mais bien des surfaces sensibles, affectées par les aléas météorologiques, qui deviennent les supports aux souvenirs en tout genre. Face à ce bleu dense, se rappeler de l’étouffante chaleur de ce samedi passé ; et pour ce gris perle, ce jour de pluie aux trouées de soleil.

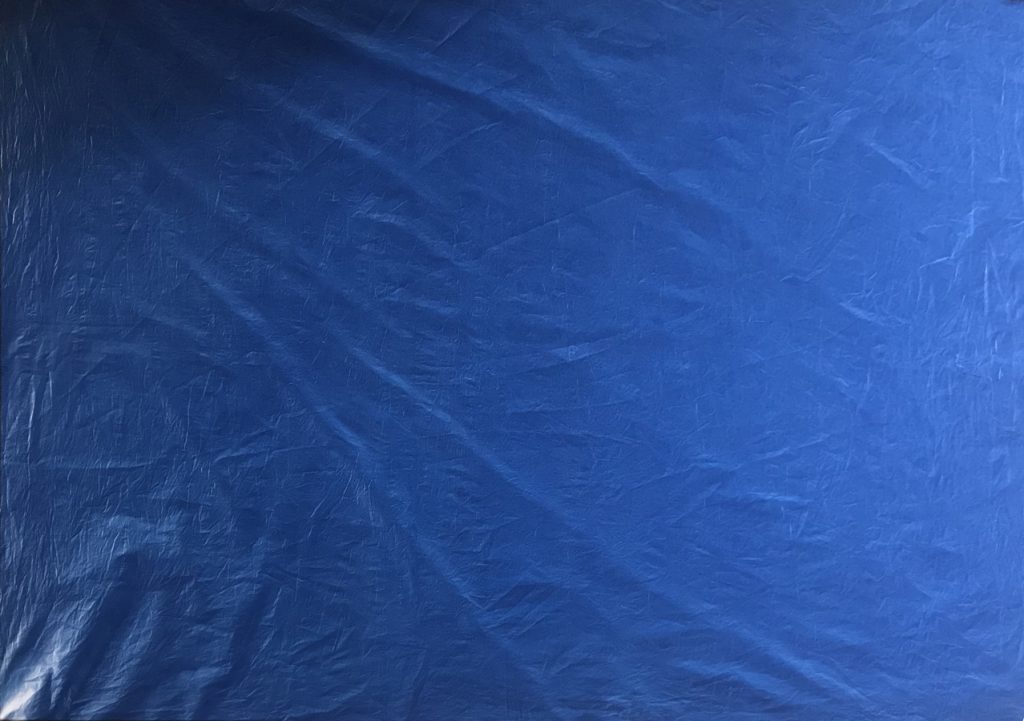

Depuis plusieurs années, l’artiste cultive une obsession précise pour la lumière, et la façon de la fixer : elle a recréé les lueurs capricieuses d’une aurore boréale, a rendu compte du caractère hypnotique des rais de lumière qui frétillent sous de lourds rideaux flottant au vent, a traqué les taches lumineuses sur les murs. Aujourd’hui, elle s’intéresse aux éphémérides de la lune – depuis son heure de lever jusqu’à son coucher – et en évoque les phases, dans des éclipses aux teintes opalines dont les contours oscillent entre le flou et la netteté. Ses Lunaisons rappellent les expérimentations de John Herschel comme celles d’August Strindberg, et leur force poétique vient aussi du fait qu’il ne s’agit pas d’images révélées, mais bien d’empreintes directes, sans médiation aucune. La série des Ciels, dont les plis flottent mystérieusement sur la surface terriblement lisse de la popeline tendue sur châssis, peuvent bien dévoiler leur énigme sans fard. C’est nous qui ne voulons pas y croire : ces ombres, sont-elles réelles ou feintes ?

Il faudra pourtant s’y faire : ici, pas de leurre, mais des bleuissements incontrôlables, des plissés qui empêchent les rayons du soleil d’agir, des éblouissements lumineux dont les mouvements sont quasiment imperceptibles. Somme toute, en acceptant avec sagesse sa nécessaire lenteur, Marie Clerel expose ici le travail du temps. ”

[texte] Camille Paulhan, mars 2019